Ángel Cabral Letra: Enrique Dizeo

Que ce soit dans les bals musettes de France, dans les milongas du Monde entier ou dans des lieux plus étonnants, cette superbe valse a fait tourner des danseurs et des têtes.

Généralement, on dit que c’est une valse péruvienne, mais cela peut faire hurler les Argentins, car les papas de cette merveille sont tous Argentins.

Une valse bien née

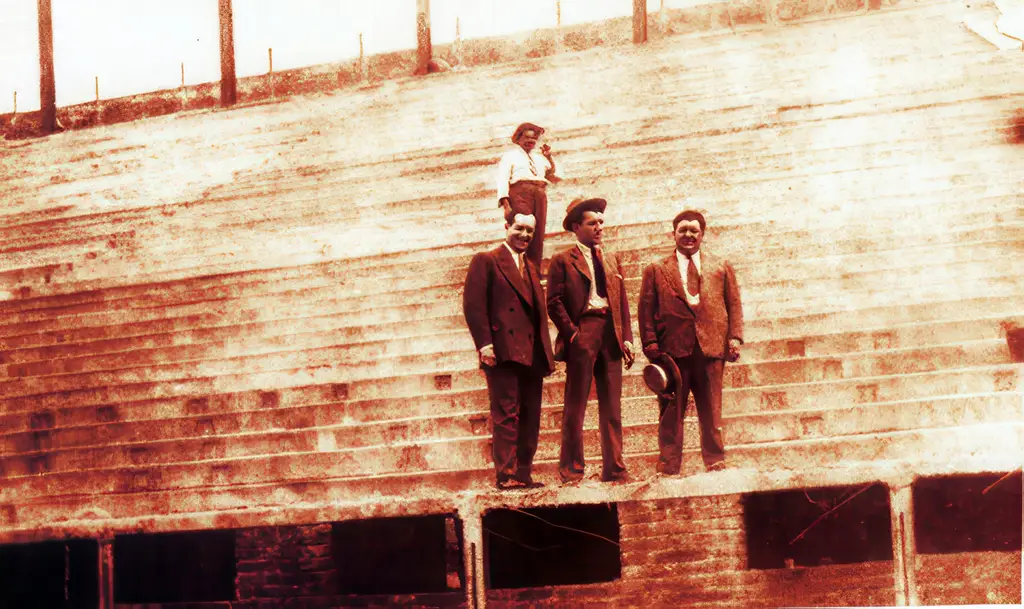

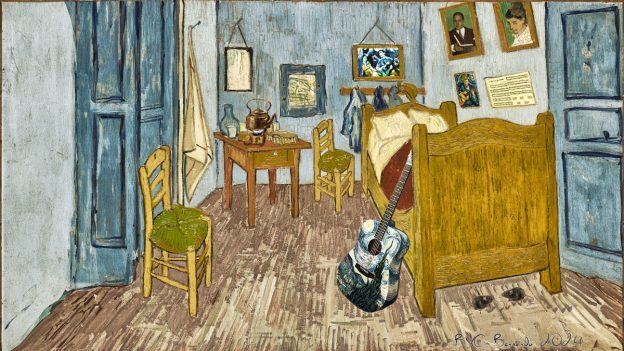

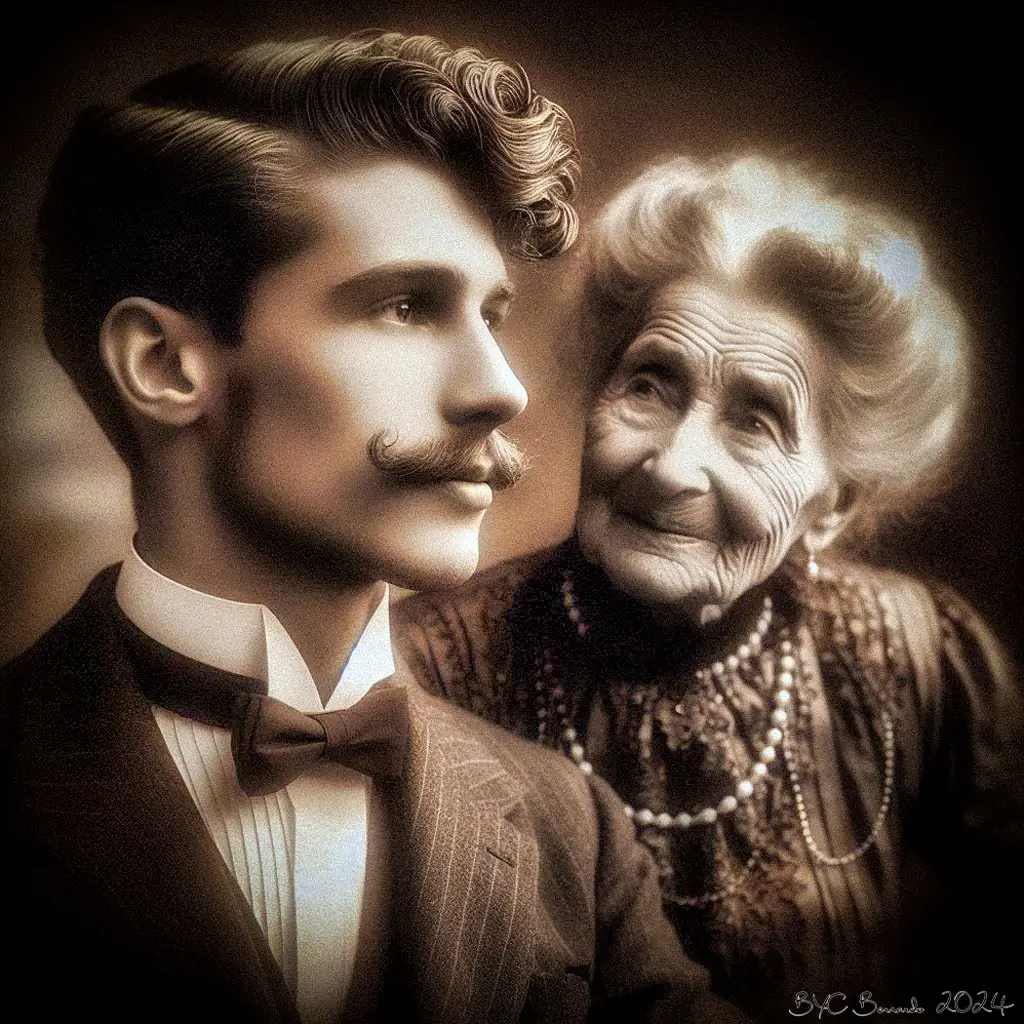

La musique est de Ángel Cabral (Ángel Amato). Ce guitariste est né en 1911 à Buenos Aires. Très jeune, il jouait dans des trios de guitares. À l’époque de l’écriture de Que nadie sepa mi sufrir, le trio était composé de Ángel Cabral, Juan José Riverol (né à Buenos Aires et fils du guitariste de Carlos Gardel) et Alfredo Lucero Palacios (né à Rosario, Argentine).

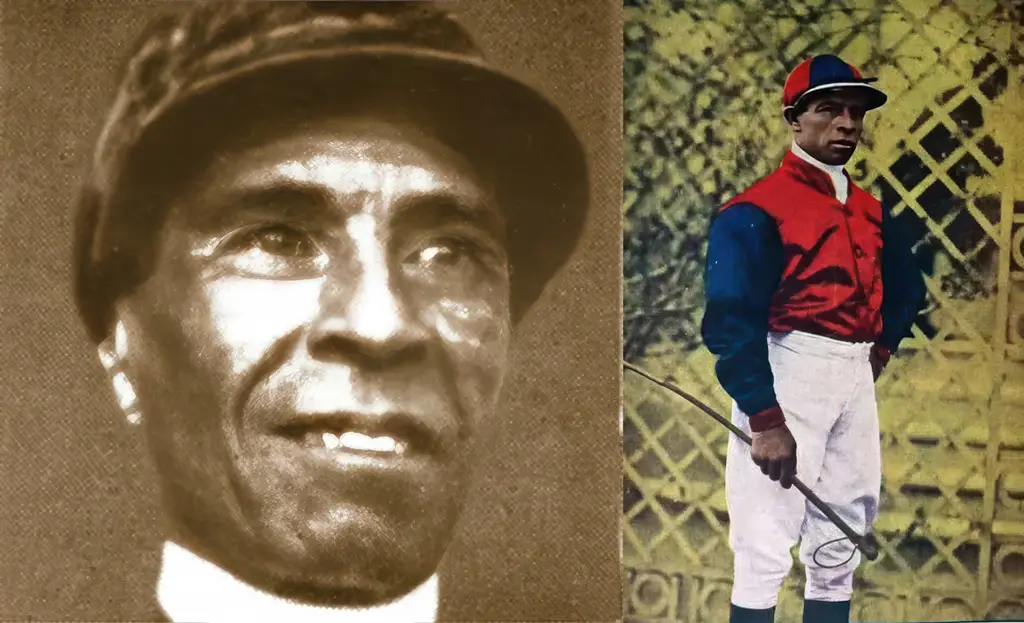

Il était ami de Enrique Dizeo (né à Buenos Aires), l’auteur des paroles, avec José Riverol, trois fanatiques des courses de chevaux et tous les trois nés à Buenos Aires.

L’auteur de la musique et des paroles est Ángel Cabral. Enrique Dizeo aurait joué un rôle secondaire d’améliorations du texte de Cabral.

Ce thème aurait écrit vers 1936 (d’aucuns disent 1927) et interprété en 1936 par Hugo Del Carril (né à Buenos Aires). Certains affirment que Hugo Del Carril aurait enregistré cette valse, mais cela semble faux ou pour le moins il n’existe pas d’enregistrement déclaré, ni de film dans lequel il aurait interprété ce titre.

Par ailleurs, si la date de 1927 était vraie, ce serait le premier titre de Cabral en solo. Le plus ancien titre enregistré datant de 1930 et était une collaboration, La Brava, une ranchera composée avec Hérmes Romulo Peressini.

Dans les années 1940, il écrit tous les autres titres avec la participation de ses collègues guitaristes du trio. Il s’agit de corridos et de milongas. La première ranchera de 1930 n’est peut-être pas de lui, mais de Martín Valentín Cabral, auteur de nombreuses rancheras.

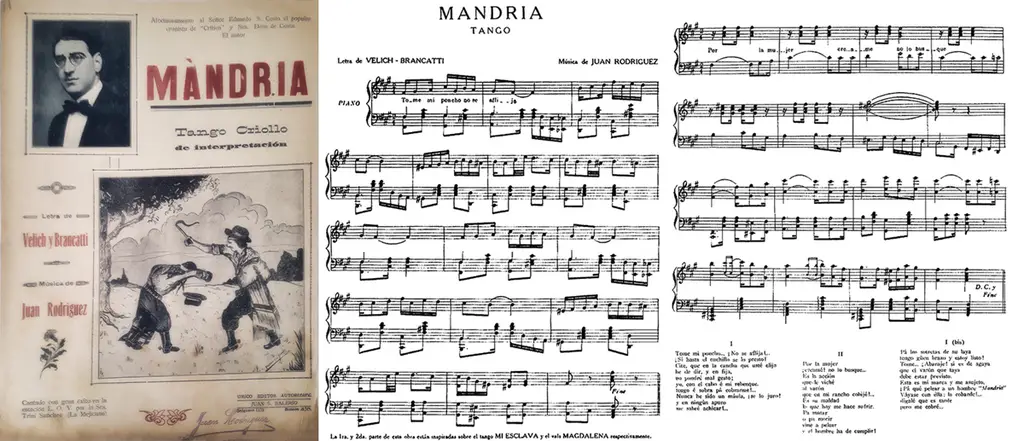

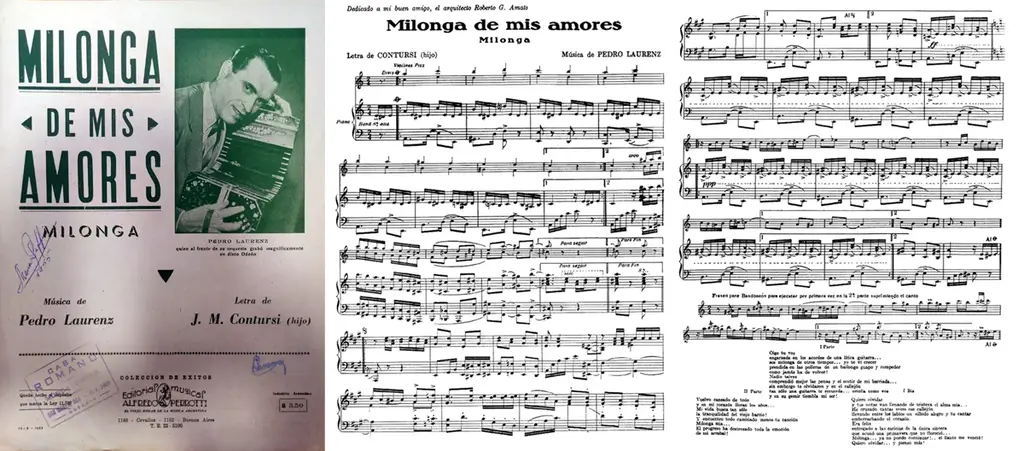

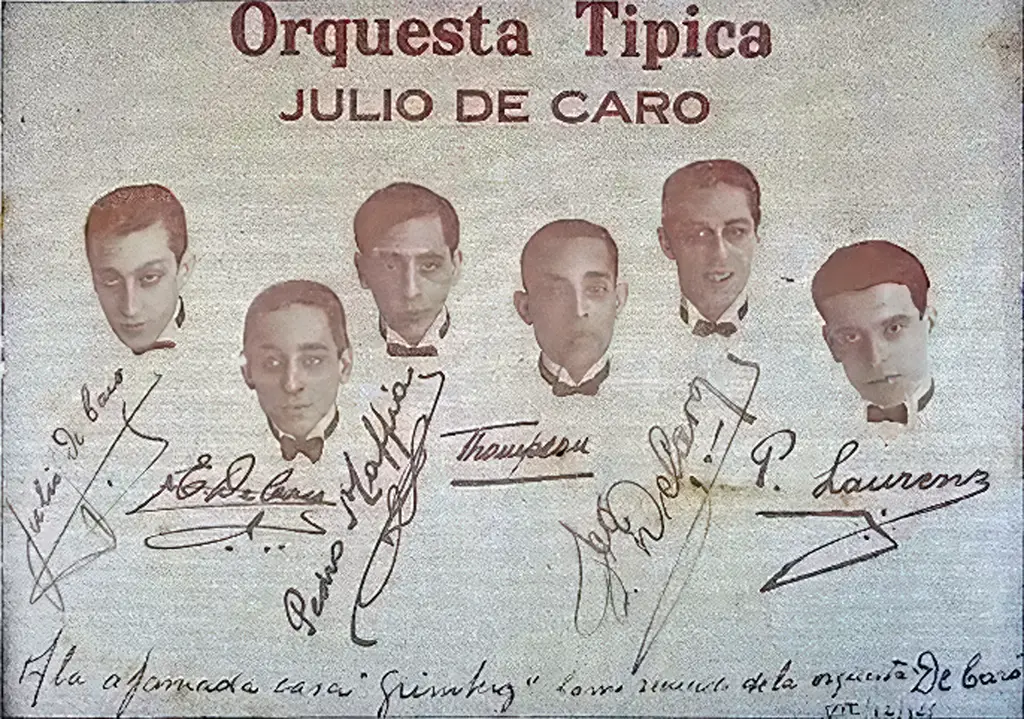

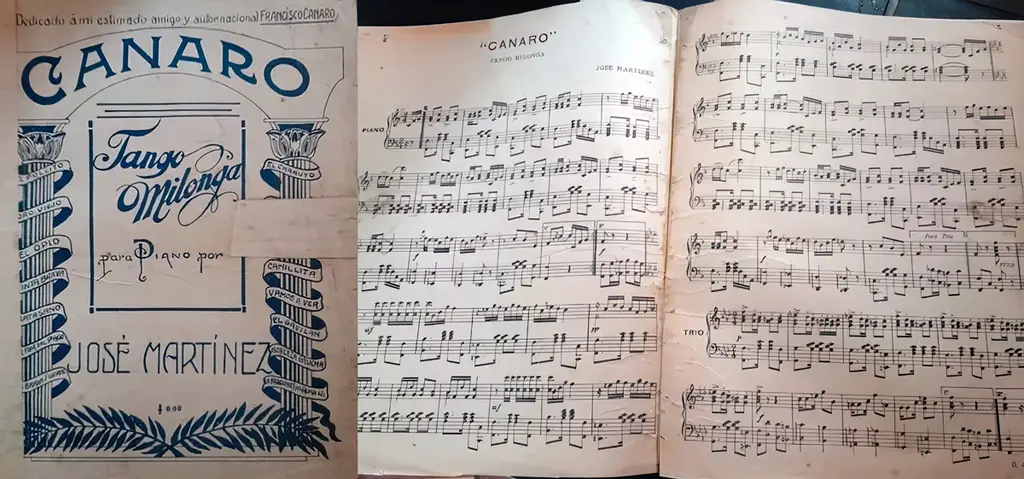

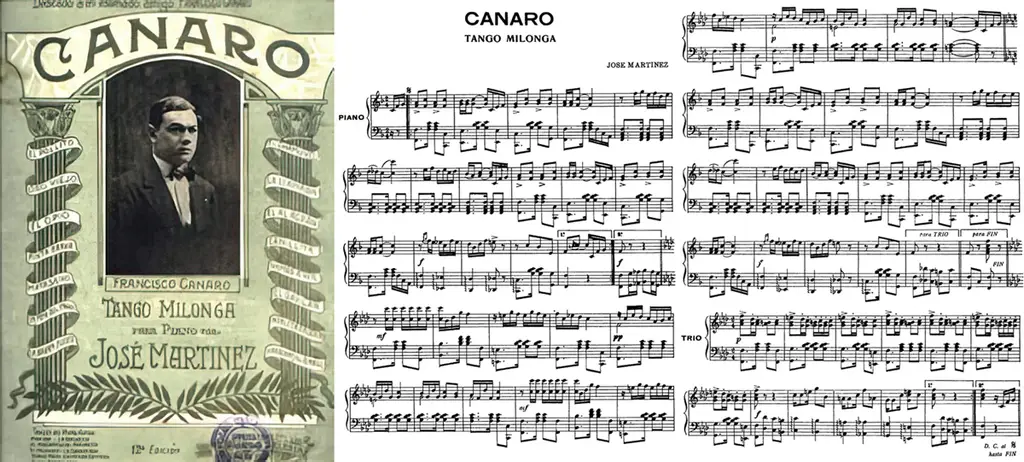

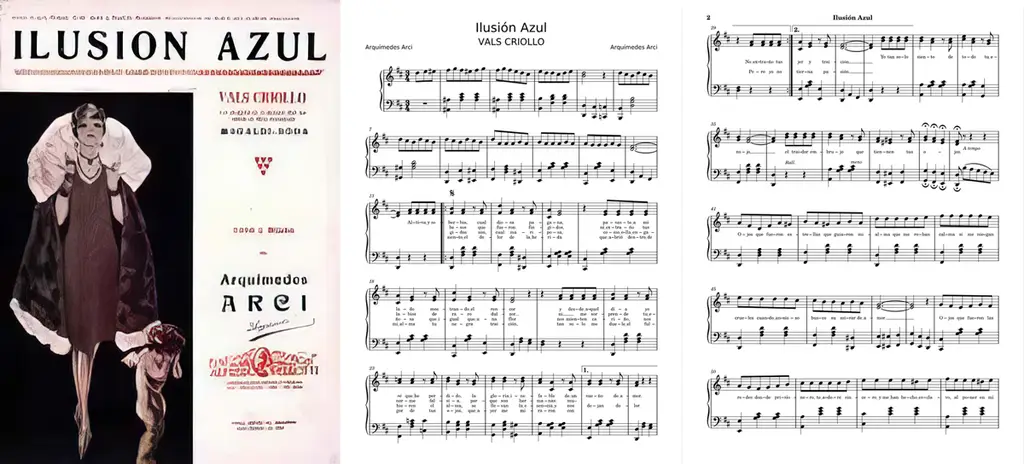

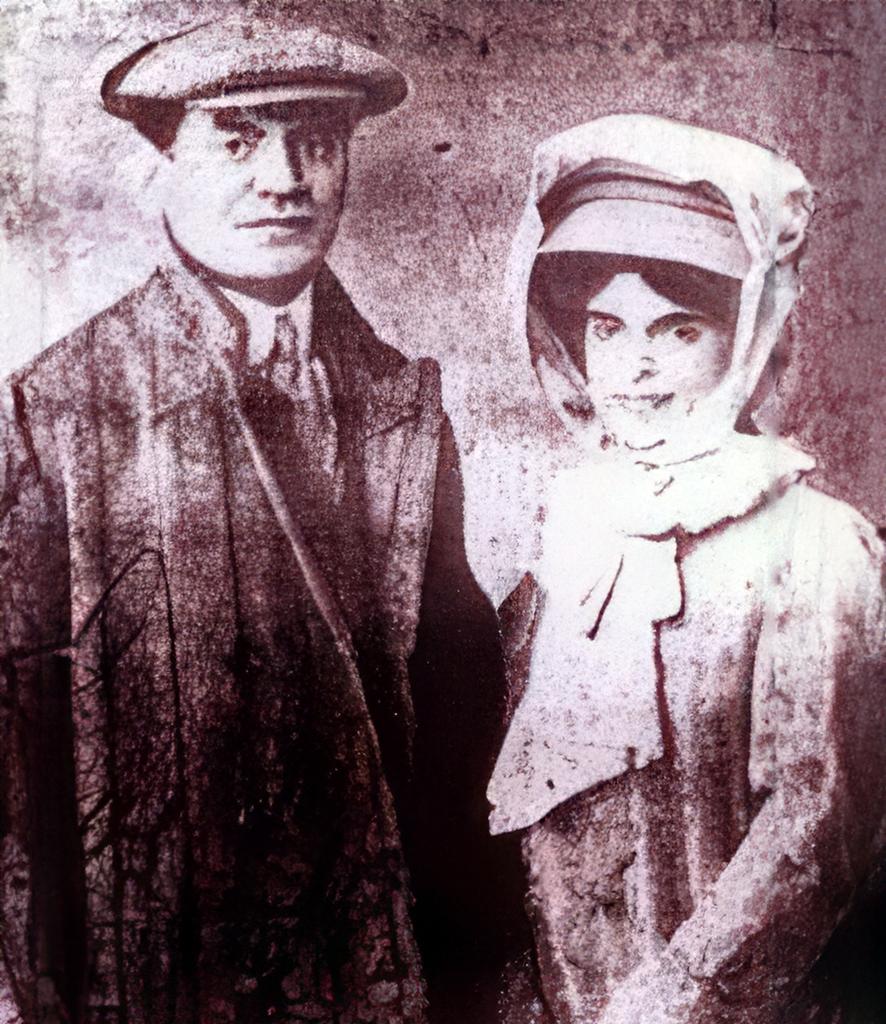

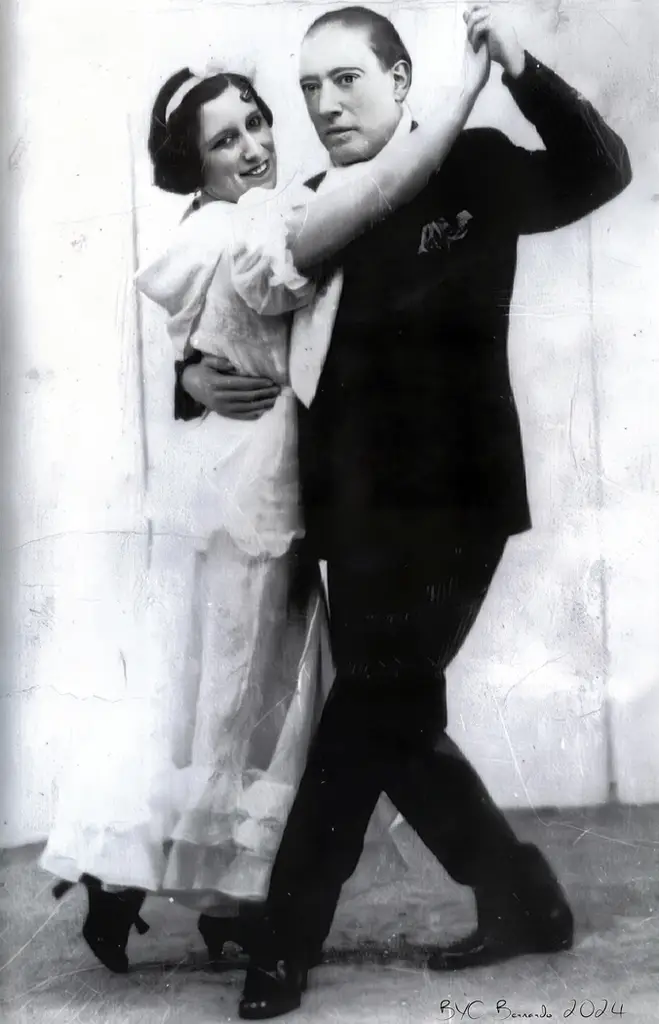

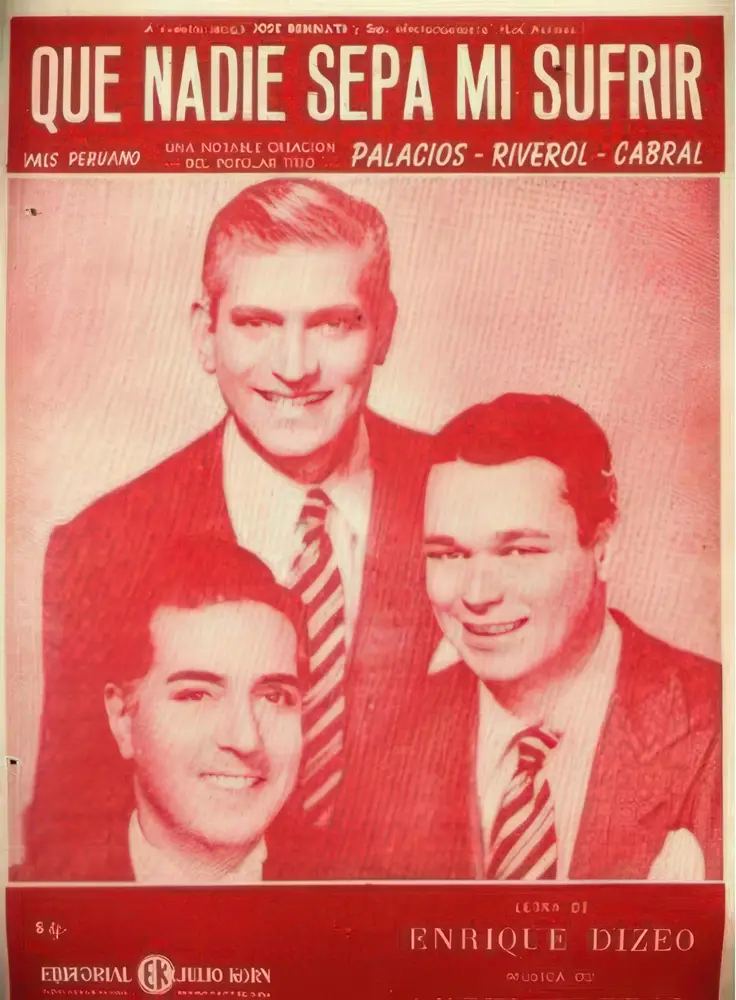

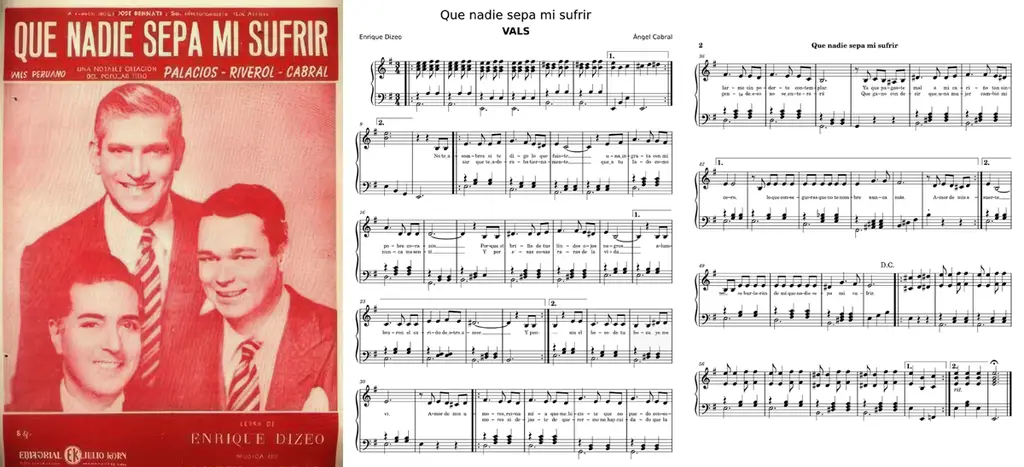

Le fait que sur la partition de Que nadie sepa mi sufrir, il y ait la photo des trois guitaristes de l’époque, et pas du trio des années 30, me semble devoir confirmé que le titre date plutôt de la fin des années 40 ou du début des années 50. Si quelqu’un pouvait sortir une véritable preuve que Hugo Del Carril a chanté le titre en 1936, ce serait intéressant.

Quoi qu’il en soit, on voit donc que toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à ce titre sont Argentines. Alors, pourquoi dire que c’est une valse péruvienne ?

En fait, le terme de valse péruvienne désignait un rythme de valse plutôt lent que d’ailleurs Cabral a utilisé pour la plupart de ses valses des années 50 et 60. Je pense qu’il souhaitait surfer sur le succès de Que nadie sepa mi sufrir qui a connu son véritable succès dans ces années, plus que dans les années 20 ou 30 si les sources plus ou moins fantaisistes faisant remonter la création à cette époque sont exactes.

Cette valse « péruvienne » a donc connu beaucoup de succès, mais en attendant, je vous propose d’écouter une version enregistrée il y a exactement 69 ans. C’est une des meilleures versions, mais plusieurs se battent pour le podium et ça va être une véritable course pour savoir qui sera le premier. Mais comme les auteurs sont turfistes, les courses, ils connaissent.

Extrait musical

En photo, les membres du trio de guitariste dont était membre Cabral à l’époque de l’écriture de cette valse (dans mon hypothèse qu’elle date des alentours de 1950).

Paroles

No te asombres si te digo lo que fuiste

Ángel Cabral Letra : Enrique Dizeo

Una ingrata con mi pobre corazón

Porque el fuego de tus lindos ojos negros

Alumbraron el camino de otro amor

Porque el fuego de tus lindos ojos negros

Alumbraron el camino de otro amor

Amor de mis amores, reina mía, ¿qué me hiciste?

Que no puedo conformarme sin poderte contemplar

Ya que pagaste mal, mi cariño tan sincero

Lo que conseguirás, que no te nombre nunca más

Amor de mis amores, si dejaste de quererme

No hay cuidado, que la gente de eso no se enterará

¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte?

Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir

Y pensar que te adoraba ciegamente

Que a tu lado como nunca me sentí

Y por esas cosas raras de la vida

Sin el beso de tu boca, yo me vi

Y por esas cosas raras de la vida

Sin el beso de tu boca, yo me vi

Amor de mis amores, reina mía, ¿qué me hiciste?

Que no puedo conformarme sin poderte contemplar

Ya que pagaste mal, mi cariño tan sincero

Lo que conseguirás, que no te nombre nunca más

Amor de mis amores, si dejaste de quererme

No hay cuidado, que la gente de eso no se enterará

¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte?

Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir

Traduction libre

Ne t’étonne pas si je te dis combien tu as été ingrate avec mon pauvre cœur.

Parce que le feu de tes beaux yeux noirs a illuminé le chemin d’un autre amour.

Parce que le feu de tes beaux yeux noirs a éclairé le chemin d’un autre amour

Amour de mes amours, ma reine, que m’as-tu fait ?

Que je ne peux pas être satisfait sans pouvoir te contempler puisque tu as mal payé, mon affection si sincère.

Ce que tu obtiendras, c’est que je ne t’appellerai plus jamais amour de mes amours, si tu cesses de m’aimer.

Ne t’inquiète pas, les gens ne s’en rendront pas compte.

Qu’est-ce que je gagne à dire qu’une femme a changé ma chance ?

Ils se moqueront de moi, personne ne connaîtra ma souffrance et ils penseront que je t’ai adoré aveuglément, qu’à tes côtés comme si jamais je ne l’avais ressenti.

Et à cause de ces choses étranges de la vie sans le baiser de ta bouche, je me suis vu.

Et pour ces choses étranges de la vie, sans le baiser de ta bouche, je me suis vu

Amour de mes amours, ma reine, que m’as-tu fait ?

Que je ne puis être satisfait sans pouvoir te contempler puisque tu as mal payé, mon affection si sincère.

Ce que tu obtiendras, c’est que je ne t’appellerai plus jamais amour de mes amours, si tu cesses de m’aimer.

Ne t’inquiète pas, les gens ne s’en rendront pas compte.

Qu’est-ce que je gagne à dire qu’une femme a changé ma chance ?

Ils se moqueront de moi, personne ne connaîtra ma souffrance.

Autres versions

Que nadie sepa mi sufrir 1953-10-28 — Alberto Castillo — Orq Dir Ángel Condercuri. Certains attribuent à Jorge Dragone la Direction de l’orchestre. C’est à mon avis une erreur, car Dragone dirigeait l’orchestre de Ledesma et les premiers enregistrements sont de 1957.

Castillo, après avoir chanté pour l’orchestre de Tanturi jusqu’en 1943 a monté son orchestre, dirigé par Emilio Balcarce de fin 1943 à août 1944, puis par Enrique Alessio. En 1948, après un bref passage par l’orchestre de Troilo, Castillo confie la direction de son orchestre à Ángel Condercuri et César Zagnoli, puis en 1949 à Eduardo Rovira. En 1951 Ángel Condercuri, revient, seul à la direction de l’orchestre jusqu’en 1959. Signalons toutefois quelques enregistrements par Raúl Bianchi sur la période, donc si on peut avoir un doute sur Condercuri, c’est du côté de Bianchi qu’il faudrait regarder, pas du côté de Dragone. Dans les années 60 et 70, Osvaldo Requena et Condercuri vont diriger à tour de rôle l’orchestre. Aucune mention de Jorge Dragone dans la littérature sérieuse sur la question. J’ai même trouvé un CD où l’orchestre était mentionné comme étant celui de Tanturi…

Mais il reste quelque chose de très important à signaler sur cette interprétation. Ce serait celle qu’aurait entendu Edith Piaf et qui en aurait fait La foule avec les paroles de Michel Rivgauche.

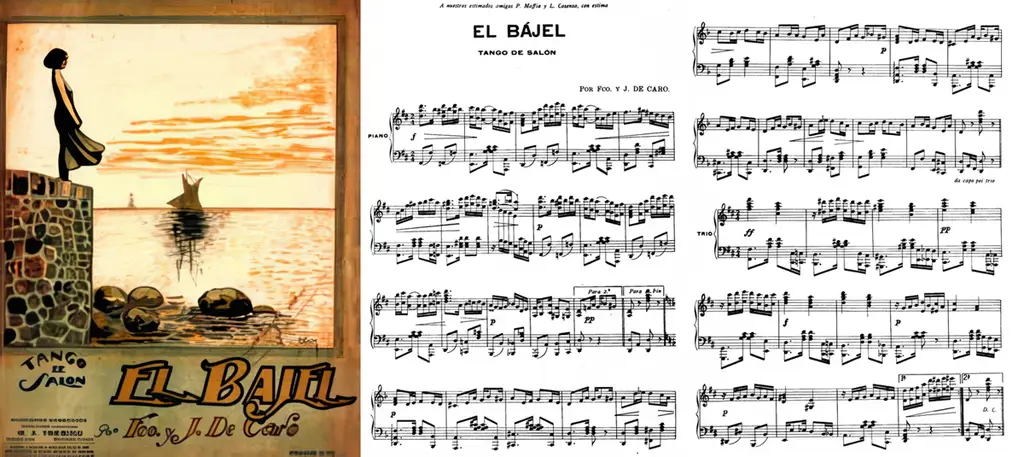

Moins de deux mois après Castillo, Alfredo De Angelis donne sa version avec Carlos Dante. C’est une très belle version qui souffre seulement du mépris de certains pour De Angelis et de ce que ce titre met en avant les sonorités criollas ce qui fait dire avec dédain à certains que c’est du folklore et pas du tango.

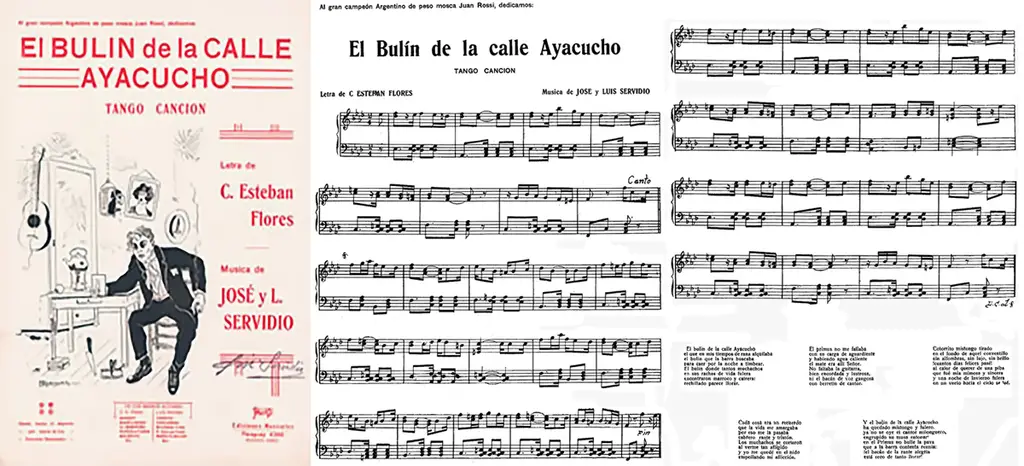

Si j’étais un DJ taquin, je mettrais cette version dans une milonga (si, au fait, je suis un DJ taquin, je pourrais le faire en Europe…). Le célesta donne le ton, on est dans quelque chose d’original. La guitare joue une très belle partition accompagnée par la contrebasse qui donne la base. Il y aurait un accordéon, mais il est tellement discret qu’on ne le remarque pas.

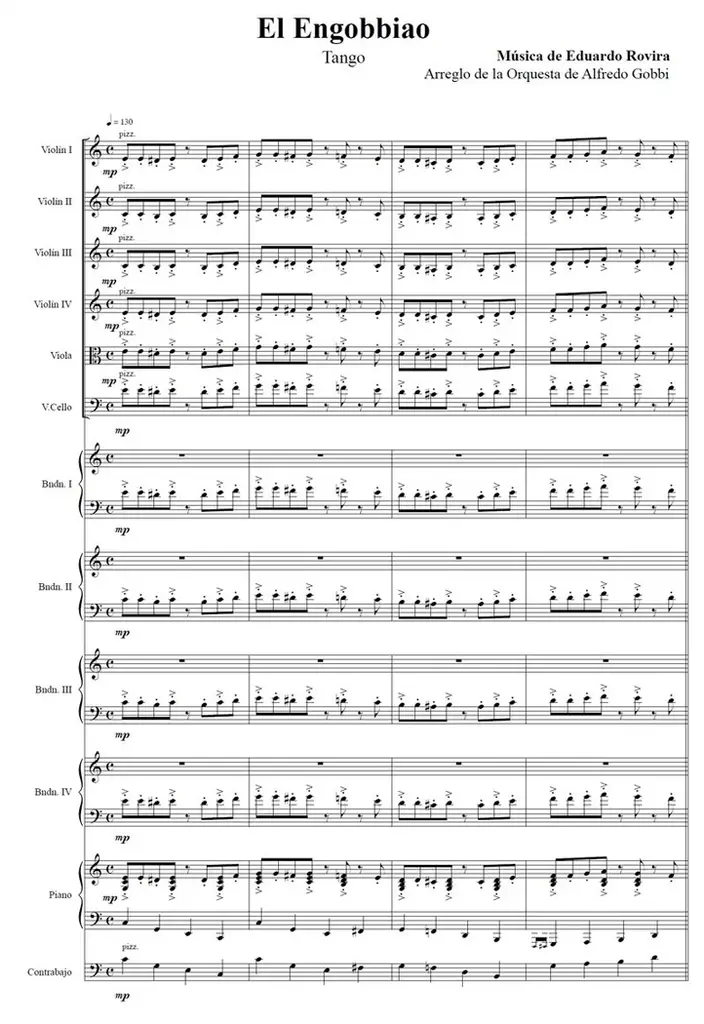

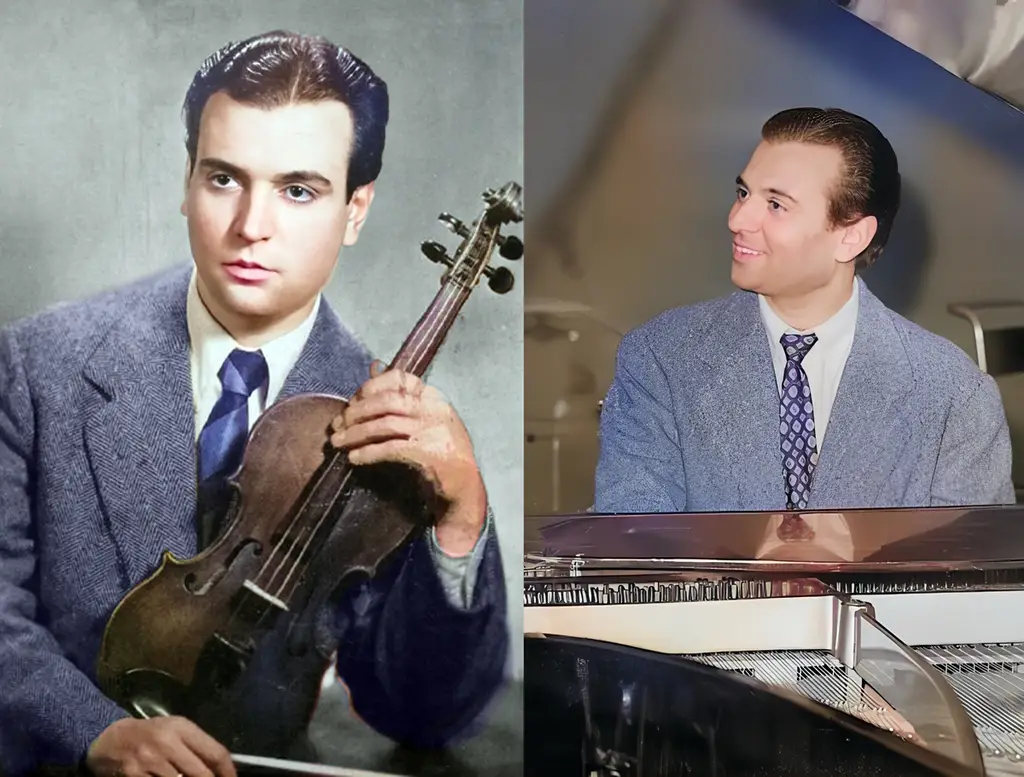

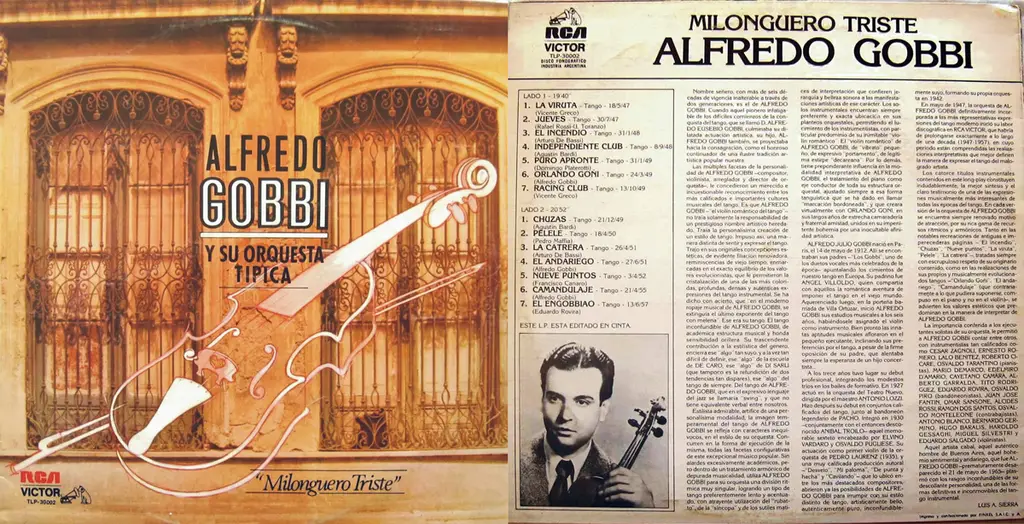

C’est notre valse du jour. Le rythme est plus posé que dans les versions de De Angelis et Castillo, on est ainsi plus proche de ce qu’est censée être une valse péruvienne. Le duo Alfredo Del Rio et Tito Lando fonctionne parfaitement. Même si Gobbi n’est pas en odeur de sainteté dans toutes les milongas, c’est une version qui pourrait faire le bonheur des danseurs. Pour moi, c’est une très belle réalisation.

Une version chanson, sympa, sauf pour la danse. Une introduction originale annonce aussi une orchestration différente.

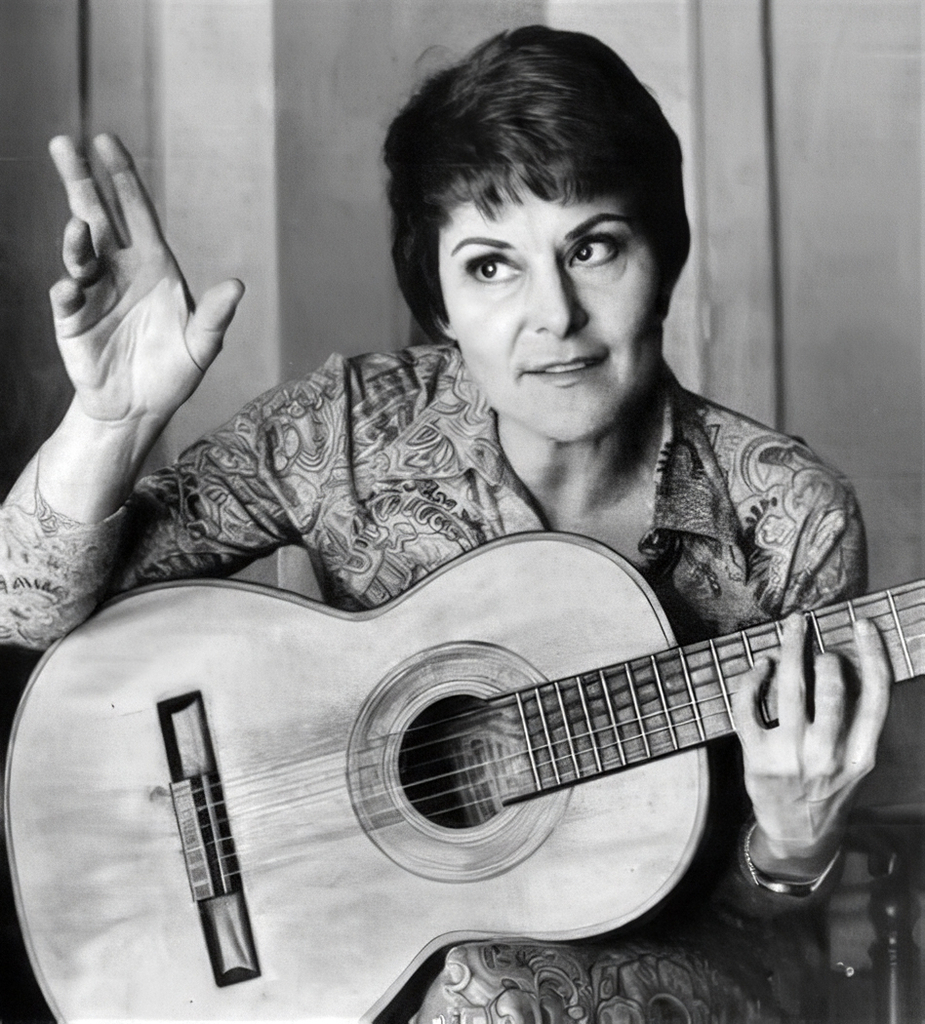

Voilà la version que vous attendiez, celle d’Edith Piaf… Ici, vous avez en prime les paroles affichées en espagnol.

On remarque l’introduction qui diffère un peu des autres versions (en fait, presque toutes les introductions ont des variantes).

Paroles de La foule d’Edith Piaf (écrites par Michel Rivgauche)

Paroles de La foule

Paroles de Michel Rivgauche

Je revois la ville en fête et en délire

Suffoquant sous le soleil et sous la joie

Et j’entends dans la musique les cris, les rires

Qui éclatent et rebondissent autour de moi

Et perdue parmi ces gens qui me bousculent

Étourdie, désemparée, je reste là

Quand soudain, je me retourne, il se recule

Et la foule vient me jeter entre ses bras

Emportés par la foule qui nous traîne

Nous entraîne

Écrasés l’un contre l’autre

Nous ne formons qu’un seul corps

Et le flot sans effort

Nous pousse, enchaînés l’un et l’autre

Et nous laisse tous deux

Épanouis, enivrés et heureux

Entraînés par la foule qui s’élance

Et qui danse

Une folle farandole

Nos deux mains restent soudées

Et parfois soulevés

Nos deux corps enlacés s’envolent

Et retombent tous deux

Épanouis, enivrés et heureux

Et la joie éclaboussée par son sourire

Me transperce et rejaillit au fond de moi

Mais soudain je pousse un cri parmi les rires

Quand la foule vient l’arracher d’entre mes bras

Emportés par la foule qui nous traîne

Nous entraîne

Nous éloigne l’un de l’autre

Je lutte et je me débats

Mais le son de ma voix

S’étouffe dans les rires des autres

Et je crie de douleur, de fureur et de rage

Et je pleure

Entraînée par la foule qui s’élance

Et qui danse

Une folle farandole

Je suis emportée au loin

Et je crispe mes poings, maudissant la foule qui me vole

L’homme qu’elle m’avait donné

Et que je n’ai jamais retrouvé

Je vous propose d’arrêter là. J’avais sélectionné une quarantaine de versions, y compris dans d’autres rythmes, ce sera pour une autre fois et terminer avec Piaf, c’est tout de même une belle envolée, non ?

À demain, les amis !